Alors que le mouvement pour la libération de la Palestine connaît une croissance exponentielle depuis la fin de l’année 2023, il est important de comprendre d’où vient une partie du modèle d’occupation israélien : d’ici même, dans ce qu’on appelle le Canada.

Comme l’explique Gabor Maté, survivant de l’Holocauste : « Il s’agit de deux pays fondés sur l’extirpation des cultures Autochtones et le déplacement des peuples Autochtones. »

Comme l’indique Azeezah Kanji, juriste et journaliste critique du droit international depuis une perspective anticoloniale et antiractiste, dans son rapport du Yellowhead Institute (Centre de recherche et d’éducation dirigé par des Autochtones) : « Dans des États comme le Canada et Israël, il existe un contrat colonial d’établissement dans lequel la terre, la richesse et les droits politiques des colonisateur·trice·s exigent la dépossession et l’éradication des colonisé·e·s. »

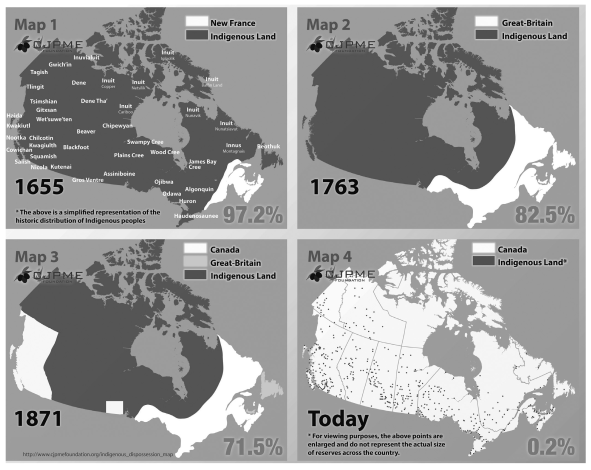

En effet, le plan colonial du soi-disant Canada consistait à pousser brutalement les peuples Premiers dans des réserves et à leur imposer un système de laissez-passer pour en sortir, jusque dans les années 1940. Poursuivant cette visée génocidaire, tel que démontré dans l’article « Propriété privée et dépossession au soi-disant Canada », la Loi sur les Indiens a dicté le statut des Premières Nations et, jusqu’à récemment, a forcé leur « émancipation »1 pour nier les droits issus des traités, en plus de marginaliser les femmes, en les empêchant d’occuper des rôles de pouvoir dans les structures imposées.

De plus, il est prouvé que le système de réserves du soi-disant Canada a servi de modèle aux bantoustans2 d’Afrique du Sud qui, à leur tour, ont servi d’inspiration à l’apartheid israélien. Le droit foncier britannique et les régimes d’enregistrement des titres de propriété ont été transplantés dans les colonies, de l’Australie au Canada en passant par la Palestine, réaffirmant le mythe de la terra nullius et permettant la conversion de territoires Autochtones en « propriétés » coloniales. Ce processus a ainsi fait des peuples Autochtones des « occupant·e·s illégaux·ales » de leurs propres terres.

La répression coloniale, de Kanehsatà:ke à Gaza

Le sort du peuple Kanien’kehá:ka depuis 1717, jusqu’au siège de Kanehsatà:ke (la soi-disant Crise d'Oka3) en 1990 et au-delà, est un exemple d’oppression coloniale qui présente plus d’une ressemblance avec le génocide actuel en Palestine :

« En 1717, Louis XIV, le roi de France, a accordé aux missionnaires sulpiciens un titre de propriété sur la terre de Kanehsatà:ke. Deux siècles plus tard, en 1917, le gouvernement britannique apporte son soutien au projet de l’Organisation sioniste mondiale d’établir un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, alors sous occupation britannique. À la fin des années 1800, les sulpiciens ont établi la ville d’Oka en expulsant par la force les ancêtres d’Ellen Gabriel de leurs maisons, ne leur laissant que les vêtements qu’iels portaient sur le dos. En 1948, les sionistes ont fait de même dans la majeure partie de la Palestine, forçant 750 000 personnes à quitter leur maison pendant la Nakba. »

Cette comparaison est aussi partagée par Ellen Gabriel, artiste et militante Kanien’kehá:ka, qui a été porte-parole de la communauté pendant le siège de Kanehsatà:ke en 19904. En effet, elle soutient que les parallèles entre les deux États sont multiples. Le siège de 1990 dévoile notamment les liens entre la répression des militant·e·s Kanien’keha:ka et Palestinien·ne·s.

Pendant le siège de Kanehsatà:ke, la défense du territoire ancestral des Kanien’kehá:ka s’est transformée en un affrontement entre la police provinciale de la Sûreté du Québec et l’armée canadienne au sujet de terres non cédées, destinées à être agrandies pour y construire un terrain de golf bourgeois.

Les forces policières et armées ont usé de toutes sortes de techniques pour maltraiter, dissuader et décourager les militant·e·s Kanien’kehà:ka : « on nous a refusé notre nourriture, nos médicaments, le libre passage pour notre peuple », a déclaré Gabriel.

« Ils ont torturé des hommes. Ils ont torturé des hommes Mohawk, l'armée canadienne et la SQ [Sûreté du Québec], et pour quoi? Pour un terrain de golf. »

De plus, les institutions dominantes ont tenté de légitimer, voire d’invisibiliser la violence des autorités coloniales, en stigmatisant les tactiques utilisées par les Kanien’kehá:ka, comme les blocages. Gabriel, ainsi que d’autres défenseur·euse·s des terres dont celleux de la Mohawk Warrior Society, ont été qualifiés de terroristes.

Si cela vous rappelle la prison à ciel ouvert qu’est Gaza, c’est voulu.

Selon Gabriel, la force de police paramilitaire qui a envahi Kanehsatà:ke en 1990 était la première en Amérique du Nord à avoir été entraînée en Israël : elle portait même des armes de fabrication israélienne.

Aujourd’hui encore, les programmes d’échange entre les services de police et l’armée israélienne entretiennent un flux de violence qui permet aux techniques de répression développées au cours de décennies, voire de siècles, d’être incubées, innovées et testées sur les Palestinien·ne·s par la Force d’Occupation Israélienne (FOI). Ces techniques sont ensuite renvoyées sur l’Île de la Tortue pour que les flics les utilisent contre les Noir·e·s, les Autochtones et leurs complices, les cannons à l’eau de Standing Rock et l’usage musclé de gaz lacrimogènes de Ferguson étant deux exemples de ce commerce.

Comme on l’a vu dans le camp d’Unist’ot’en, érigé pour bloquer la construction du pipeline CGL, et aux alentours, dans de nombreuses villes de l’Île de la Tortue et à travers les images dévastatrices de Gaza et de la Cisjordanie, le déni, le déplacement et la destruction des campements, des maisons et des abris est un exemple frappant de « domicide », c’est-à-dire un délogement des peuples Autochtones de leurs terres.

Île de la Tortue, Palestine, même combat

La Palestine est souvent considérée comme une question lointaine de « politique étrangère », éloignée dans l’espace et dans le temps. Mais « elle est aussi proche que les mots volés de la justice sur nos langues, les vies volées, pleurées dans nos cœurs et la terre volée sous nos pieds »-Azeezah Kanji. Les entreprises canadiennes nous en offrent un exemple fragrant : elles exportent des armes, des composantes et des technologies militaires vers Israël. Inversement, le Canada achète des technologies militaires à Israël et en autorise l’importation, ces dernières étant testées à Gaza et en Cisjordanie.

Un autre élément qui impose énormément d’oppression pour un peuple colonisé est l’imposition de frontières coloniales. Dans le cas de la Palestine, on peut penser à la frontière armée de Gaza ou de la Cisjordanie. Pour les Kanien’kehà:ka, les frontières servent à séparer les communautés de Kahnawá:ke, Tyindenega, Kanehsatà:ke et Akwesasne, tout en faisant d’Akwesasne, qui se retrouve partiellement aux soi-disant États-Unis, l’une des communautés les plus surveillées de toute l’Île de la Tortue : Les membres de la communauté Kanien'kehà:ka rapportent souvent avoir été profilés, interrogés et détenus par des agents frontaliers sans explication, ou avoir vu leurs biens fouillés et confisqués. Il s’agit là d’un parallèle bien médiatisé avec la vie en Palestine occupée.

Nous pouvons établir un parallèle évident entre la violence coloniale continue qui consiste à arracher les Palestiniens à leurs relations ancestrales avec les oliviers sauvages et les akoub à Gaza et la frontière artificielle qui sépare les Kanien'kehà:ka d'Akwesasne de leur lien matériel, traditionnel, intergénérationnel et culturel avec le fleuve Saint-Laurent. Les efforts coloniaux pour ajouter un aspect culturel au génocide sont mondiaux.

« De l’Île de la Tortue à la Palestine, la lutte d’Akwesasne est enracinée dans la lutte commune de tous les peuples opprimés du monde qui s’opposent à l’illogisme du capitalisme de peuplement et à la violation sans fin des terres et des eaux que notre système économique actuel rend nécessaire. »

Les peuples Autochtones, de l’Île le de la Tortue à la Palestine, ont risqué et risquent encore leur vie pour dénoncer et exposer les injustices et la déshumanisation de la domination coloniale, sans parler de leur combat pour la liberté et la sécurité. À l’instar des mouvements de libération issus d’un travail de solidarité profonde, ils ont également préfiguré la beauté possible d’un monde construit sur des relations d’entraide. Chaque fois qu’on entend, ressent ou répète que ces situations sont trop « complexes » ou « floues » pour qu’on puisse agir en solidarité, on recule une fois de plus vers l’innocence coloniale.

« La libération de la Palestine est simultanément liée à la libération des peuples Autochtones et Noirs de l’Île de la Tortue. Pour mettre fin à l’occupation palestinienne, le concept illusoire du « rêve Américain/Canadien » doit tomber et être remplacé par un autre idéal véritablement décolonial . » – Mohamed Abdou.

1. Le processus qui mettait fin au statut juridique d’une personne en tant qu’« Indien·ne » en vertu de la Loi sur les Indiens.

2. Les Bantoustans étaient des territoires réservés aux habitant·e·s Noir·e·s de l’Afrique du Sud et du Sud-Ouest africain (aujourd’hui la Namibie) dans le cadre de la politique d’apartheid. Le terme « Bantoustan » est une combinaison du mot bantou Bantu, qui signifie « peuple », et du mot persan -stan, qui signifie « terre ». Source : Kanji, Azeezah. Canada and Israel: Partners in the « Settler Colonial Contract ». Yellowhead Institute. 21 Mai 2021. https://yellowheadinstitute.org/2021/05/21/canada-andisrael-partners-in-the-settler-colonial-contract/

3. Bien que de nombreux Canadiens aient perçu les événements de cet été comme une « crise », pour les Kanien’kehá꞉ka, « Oka » n’était que l’événement le plus récent d’une lutte de près de 300 ans pour protéger leurs terres du développement colonial et capitaliste.

4. En 1990, les Kanienʼkehá꞉ka de Kanehsatà:ke ont érigé une barricade sur une route secondaire pour empêcher le Club de golf d’Oka d“agrandir son terrain de golf de 9 trous et de construire des condominiums de luxe sur un territoire non cédé, comprenant un cimetière et une forêt de pins. Le 11 juillet, une escouade para-militaire de la Sûreté du Québec a attaqué la barricade pacifique, déclenchant un siège de 78 jours, communément appelé la crise d'Oka. Les droits humains fondamentaux ont été violés par la SQ et l’armée canadienne, avec l’approbation de tous les niveaux de gouvernement. Si la forêt de pins a été sauvée, la question des terres historiques de Kanehsatà:ke n’a jamais été résolue. La lutte continue.