L’objectif de cet article est de jeter un regard critique sur les développements du droit canadien concernant la définition du « titre Autochtone » (un droit collectif sur les terres, parfois nommé « titre Aborigène ») en les inscrivant dans une histoire longue de dépossession façonnée tant par les visées économiques de l’État colonial que par la complicité de son système de justice. Sans pour autant minimiser les gains réalisés par les Premières Nations dans l’arène juridique, il est important d’en relever les limites. Aujourd’hui comme hier, le contrôle et la possession des terres sont au cœur des conflits impliquant l’industrie extractive. En ce sens, étudier l’histoire sous le prisme de la propriété permet de mieux comprendre ce qui est aujourd’hui en jeu en soi-disant Colombie-Britannique.

Les conceptions Autochtones du territoire

L’imposition d’une conception européenne de la propriété foncière est un des socles sur lesquels s’est opérée et s’opère toujours la colonisation. À plusieurs égards, la propriété privée absolue, exclusive et perpétuelle [1] de la terre et plus particulièrement l’idée que l’on puisse marchander une forêt, un lac ou une montagne était étrangère aux Autochtones. Certes, il existait (et il existe toujours) des droits héréditaires de familles ou de clans sur des territoires de chasse. Des règles de réciprocité et des obligations liées aux systèmes de parenté régulaient l’accès aux territoires voisins et à leurs ressources. Parfois un droit de passage devait être payé. Pour autant, on ne « possédait » pas la terre, du moins pas à la manière dont un·e spéculateur·trice prend aujourd’hui possession d’un terrain ou une compagnie minière en achète les droits. Chez les Innu·e·s, par exemple, les verbes utilisés pour exprimer le lien à la terre évoquent la notion de « contrôle », de « gestion » (tipenitam) [2] et celle de « gardiennage », de « responsabilité » (kanauenitam). De telle sorte que l’on ne peut revendiquer comme sien un territoire sans le connaître et le parcourir, sans veiller sur lui [3].

Cette équation entre connaissance et contrôle existe aussi chez les Gitxsan. Traditionnellement, les droits sur la terre sont dérivés des relations de parenté, des relations qui s’étendent aux autres-qu’humain·e·s, soit les esprits des animaux, des végétaux et du territoire lui-même [4]. Comme l’écrit Richard Overstall, un avocat et allié de la Nation, ces relations ne peuvent pas être appréhendées en tant que « propriété », au même titre que l’on ne possède ni son partenaire ni ses enfants : « Pourtant, dans un sens, ils sont bien à nous et nous sommes à eux ».

En effet, dans la société Gitxsan, la « possession » d’un territoire existe en vertu de ce que l’on pourrait qualifier de « mariage » entre le/la chef·fe et la terre. Chaque chef·fe, à la tête d’un lignage, hérite ainsi d’un pouvoir (le daxgyet) qu’il tire de la relation qu’ont entretenue ses ancêtres avec le territoire et l’esprit qui le préside. Selon le récit des Gitsegyukla (l’un des quatre clans Gitxsan), leur ancêtre, le chef Mool’xan, a reçu le territoire d’un esprit (naxnox) qui s’est présenté à lui sous la forme de grenouilles. Un ethnographe en visite chez les Gitsegyukla rapporte les paroles du chef :

« J’ai grandi dans la maison de mon oncle et on m’a toujours murmuré à l’oreille mes devoirs et mes responsabilités alors que je n’étais encore qu’un enfant, je peux maintenant parler en vertu de cette connaissance. Pour ce qui est de mes territoires de chasse, ils reviendront à mes successeur·e·s afin que la connaissance de ces territoires ne nous échappe pas. Mes terres à baies seront également utilisées par mes successeur·e·s et celleux qui ont présentement le privilège de s’y rendre. »

Cette union entre le chef et son territoire est réaffirmée lors de festins où sont performés des chants et des danses et où sont exhibées les insignes du clan. Les adaawks, les récits qui fondent le lien avec le territoire, y sont également contés. Chaque membre d’une Maison (le wilp), à travers son chef, hérite donc d’un droit d’accès au territoire et à ses ressources. Ce droit est formalisé par l’adoption d’un nom appartenant au registre du wilp. Outre le prestige qui lui est associé, porter un nom particulier s’accompagne de droits de pêche, de chasse et de cueillette sur une partie du territoire commun.

Cet exemple démontre que les Nations Autochtones jouissaient avant l’arrivée des Européens de systèmes juridiques propres qui distribuaient des droits et des responsabilités. Pourtant, cette réalité a longtemps été niée par les colon·ne·s qui n’ont pas su (ou n’ont pas voulu) reconnaître la complexité des sociétés Autochtones. En effet, dans la pensée dominante, la propriété privée, en tant qu’institution, était considérée comme une des caractéristiques de la « civilisation », son absence reléguait alors les Autochtones à « l’enfance de l’humanité », au statut de « primitif·ve·s ».

L’expansion coloniale dans l’ouest du soi-disant Canada.

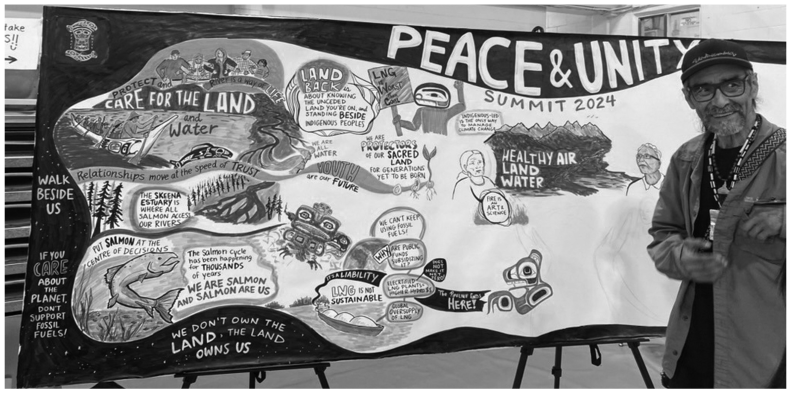

Sous le régime anglais, l’avancée de la frontière vers l’ouest et l’implantation des colon·ne·s s’opère soit par la force, soit par la ruse, lorsque ce ne sont pas les deux. Entre 1871 et 1921, onze traités connus sous le nom de « traités numérotés » sont signés entre diverses Premières Nations et la Couronne britannique. Ce faisant, cette dernière prend possession d’immenses étendues de terres qu’elle lotit puis distribue aux fermier·ère·s blanc·he·s qui s’établissent dans ce qui deviendra l’Ontario et les Prairies canadiennes [5]. Dans un même mouvement, les Autochtones sont confiné·e·s dans des réserves sur lesquelles ils n’ont aucun droit foncier : c’est la Couronne qui en est fiduciaire [6]. Il ressort aujourd’hui que ces ententes n’ont pas été signées en toute connaissance de cause par les Premières Nations, que les contreparties étaient largement insuffisantes et que plusieurs les envisageaient comme un partage et non comme une cession des terres. Néanmoins, du point de vue du droit canadien, ces territoires furent désormais considérés comme « cédés ». Or, de tels traités n’ont pas eu lieu en soi-disant Colombie-Britannique (ni au soi-disant Québec d’ailleurs). Pour cette raison, des Nations comme les Wet’suwet’en et les Gitxsan habitent des territoires que l’on désigne comme « non cédés ». Cette particularité donne un poids particulier à leurs revendications du point de vue des tribunaux canadiens. Nous y reviendrons.

Ce qui s’est déroulé sur l’Île de la Tortue se rapproche, sous certains aspects, du mouvement des enclosures survenues en Angleterre à partir de la fin du 16e siècle : Les propriétaires accaparent les terres dévolues à l’usage collectif et privent les paysans (ou dans notre cas les Autochtones) de leur source de subsistance, c’est-à-dire le territoire : « Ils ont conquis la terre à l’agriculture capitaliste, incorporé le sol au capital », écrivait Marx dans le Livre I du Capital [7]. Quant aux réserves, elles ont été conçues afin de contrôler/contenir les populations Autochtones dès que l’expansion coloniale a atteint l’entièreté du continent. On a cru que cela n’était qu’une question de temps avant que les Autochtones ne choisissent individuellement de « s’émanciper », privatiser leur portion de la réserve, se « civiliser » et ainsi éventuellement régler le « problème Indien ». En effet, le Gradual Civilization Act leur promettait le plein accès à la citoyenneté moyennant la conversion en propriété privée de la parcelle qu’ils occupaient sur la réserve [8].

Les luttes des Premières Nations pour la reconnaissance de droits territoriaux

Il ne faut pas croire pour autant que tout cela se soit déroulé sans heurt. Les Autochtones ont toujours défendu leurs droits collectifs sur le territoire. Les Gitxsan ont d’ailleurs été les protagonistes d’un des premiers conflits territoriaux répertoriés en soi-disant Colombie-Britannique. En 1872, iels bloquent la circulation de marchandises le long de la rivière Skeena pour protester contre la destruction du village de Gitsegukla, brûlé par des commerçants et des mineurs. La résistance porte fruit et les Gitxsan réussissent à obtenir une compensation pour les familles. Puis, en 1908, les chef·fe·s Gitxsan, opposé·e·s depuis des décennies au développement minier sur le Lax’yip, obtiennent une rencontre avec le premier ministre Wilfrid Laurier lors de laquelle est discuté leur droit de propriété sur leur territoire ancestral. En 1927, les gouvernements canadiens interdisent aux Autochtones de s’organiser politiquement pour faire valoir leurs droits territoriaux et d’engager des avocats afin d’intenter une action en justice.

Quelques décennies plus tard, en 1969, le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau élabore une nouvelle politique connue sous le nom du Livre blanc, qui réfute la notion selon laquelle les Autochtones possèdent des droits inhérents, notamment des droits fonciers, et tente du même coup d’abolir le « statut d’Indien ». L’objectif avoué est d’assimiler les Autochtones dans la société canadienne, ce qui implique entre autres de leur imposer la propriété privée et les programmes gouvernementaux de développement économique. La publication du Livre blanc fut l’élément déclencheur d’une vague de mobilisations inédite qui força le gouvernement à se rétracter deux ans plus tard.

En parallèle, les Autochtones s’engagent dans une lutte juridique avec le gouvernement. C’est le chef héréditaire Nisga’a, Frank Calder, qui mène la fronde. L’installation des Blanc·he·s en soi-disant Colombie-Britannique à partir du 19e siècle avait forcé de nombreuses Premières Nations, dont les Nisga’a, à abandonner leur territoire traditionnel au profit de la vie sur les réserves. Cet exil s’était produit contre le gré des Autochtones en dehors de tout traité et donc, sans compensation. Les Nisga’a décident d’attaquer en justice la province qu’iels accusent d’avoir bafoué leurs droits sur leur territoire traditionnel [9]. Iels maintiennent que leurs droits fonciers n’ont « jamais été légalement éteints ». Or, un premier défi est de faire reconnaître l’existence même d’un tel droit que les juges réservaient aux peuples dits « civilisés ». En 1911, Lord Summer, siégeant au plus haut tribunal de l’Empire britannique, déclarait à cet égard :

« L’évaluation des droits des tribus Aborigènes [sic.] est toujours difficile. Certaines tribus se trouvent si bas dans l’échelle de l’organisation sociale qu’il est impossible de concilier leurs coutumes, ainsi que leurs conceptions et leurs représentations du droit avec les institutions et l’esprit d’une société civilisée. Un tel écart ne peut être franchi ».

Au Canada, le jugement St. Catherine’s Milling and Lumber Co. c. La Reine (1888) avait légitimé la prétention coloniale selon laquelle les droits territoriaux des Autochtones se limitaient à des droits d’usufruits (c’est-à-dire un droit d’usage de la propriété d’un tiers) et qui dépendaient du bon vouloir de la Couronne. Par conséquent, les Nisga’a devaient démontrer, d’une part, qu’iels étaient bel et bien « propriétaires » du territoire avant l’arrivée des colon·ne·s, et d’autre part que ces droits fonciers n’avaient pas été éteints ou modifiés par la législation canadienne. Bien qu’allant à l’encontre de l’ethnocentrisme manifeste des gouvernements des cours coloniales, ces recours demeurent asymétriques : Il revient aux Premières Nations de traduire leur relation à la terre dans le langage juridique des colonisateur·trice·s, celui de l’État canadien. Autrement dit, les revendications territoriales des Autochtones sont condamnées à s’exprimer à travers des catégories étrangères et imposées ou... à rester muettes.

L’affaire Calder sera finalement portée jusqu’en Cour suprême en 1969. Au terme du procès, trois juges estiment que le titre foncier Autochtone a été aboli (ou abandonné) avant l’entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération, tandis qu’un nombre égal soutient le point de vue des Nisga’a, à savoir que ceci n’a jamais fait l’objet d’un traité ou d’une quelconque loi. La balance penche en fin de compte en défaveur des Nisga’a, lorsque le septième juge invoque un défaut de procédure et rejette la cause. Pour notre propos, il faut surtout retenir qu'à partir de Calder, mais également dans tous les jugements subséquents, c’est la propriété (le dominium en droit romain) qui est débattue et jamais la souveraineté (l’imperium). La légitimité de l’État canadien n’est donc jamais remise en cause et celui-ci reste souverain sur les terres Autochtones. Puis, comme nous l’avons vu, le concept de propriété trahit la multiplicité et la complexité des relations qu’entretiennent les Autochtones avec leur territoire et les autres-qu’humain·e·s avec qui iels le partagent.

En dépit de cette défaite, l’affaire Calder, conclue en 1973, déclenche une onde de choc, car pour la première fois, la Cour admet la possibilité que des Nations Autochtones disposent d’un droit sur les terres non cédées. Dans la circonstance, le gouvernement fédéral modifie son approche quant aux intérêts territoriaux des Premières Nations : « peut-être aviez-vous plus de droits que nous ne le pensions » admet Pierre-Elliot Trudeau devant des chefs Autochtones.

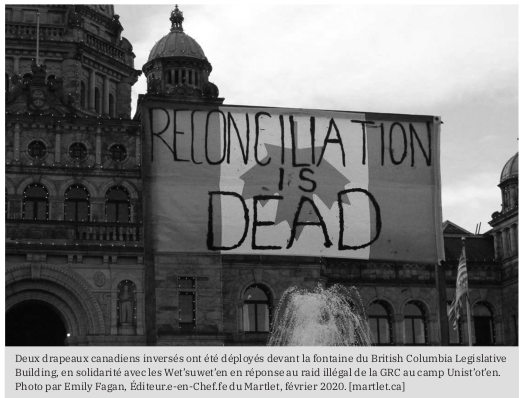

L’après-Calder et le mirage de la réconciliation

Cette période est aussi marquée par la crise du pétrole et l’expansion des activités extractives (pétrole, gaz naturel et minerai) au nord du soi-disant Canada. En réponse au nationalisme anticolonial qui s’affirme chez les Autochtones (le Red Power bat son plein dans la décennie 1970), le gouvernement choisit de miser sur des politiques de reconnaissance et d’accommodation, sans pour autant ébranler la structure coloniale du soi-disant Canada. En 1982, lors de son rapatriement, on enchâsse les droits Autochtones dans la Constitution. « Les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples Autochtones du Canada sont reconnus et confirmés [Indiens, Inuits et Métis du Canada] », stipule l’article 35 (1). En 1990, lors de l’affaire Sparrow, ces nouvelles dispositions sont mises à l’épreuve. Celle-ci se conclut par la confirmation du droit ancestral des Musqueams à pêcher sur le fleuve Fraser. Dans la foulée, la cour dresse une liste de critères visant à préciser le contenu des droits ancestraux. Cette victoire est en demi-teinte, car la cour définit également divers motifs au nom desquels les gouvernements peuvent justifier une violation desdits droits. Ces critères continueront d’être débattus dans les jugements subséquents [10]. En effet, le refus du gouvernement britanno-colombien d’entrer en négociation avec les Premières Nations afin de fixer le contenu du titre Autochtone provoquera plusieurs conflits juridiques.

La résistance se poursuit également en dehors des cours de justice. Entre 1984 et 1993, les Tla-o-qui-aht et leurs alliés luttent sans relâche pour la protection des forêts anciennes et empêche l’industrie forestière d’accéder à leur territoire dans l’Ouest de l’Île de Vancouver. Les mobilisations culminent à l’été 1993 avec l’arrestation de 856 personnes, lors de ce qui sera considéré comme l'acte de désobéissance civile le plus important de l'histoire du Canada, jusqu'aux blocages de Fairy Creek en 2021.

Pendant la même période, devant l’échec à faire reconnaître la « propriété » de territoires ancestraux auprès du gouvernement provincial, les Nations Gitxsan et Wet’suwet’en intentent une poursuite connue sous le nom de « l’affaire Delgamuukw », du nom d’Earl Muldoe [11], un maître sculpteur de la Nation Gitxsan réputé pour ses masques, totems et boîtes en bois courbé. La dispute porte sur la propriété de plus de 58 000 km2 de terres dans le nord-ouest de la soi-disant Colombie-Britannique et qui sont menacées par l’exploitation forestière. En 1997, la cause est entendue en Cour suprême où, pour la première fois, on admet que les récits oraux sont des preuves recevables de l’occupation ancestrale du territoire. Au bout du compte les Gitxsan et les Wet’suwet’en remporteront le procès.

Cependant, dans la lignée des jugements précédents, la Cour édicte différents critères qui restreignent le contrôle des Autochtones sur leur territoire. Les juges décrètent ainsi que « les gouvernements provinciaux peuvent porter atteinte [au titre Autochtone] si l’atteinte au droit ancestral visé se rapporte à la poursuite d’un objectif législatif impérieux et réel ». Ces objectifs « impérieux et réels » ne sont rien d’autre que la continuation des activités économiques sur lesquelles s’est toujours basée l’économie canadienne soit : « l’extension de l’agriculture, de la foresterie, de l’exploitation minière et de l’énergie hydroélectrique ». Non sans ironie, est aussi incluse en plus « la protection de l’environnement et des espèces menacées d’extinction ».

Une autre faiblesse de l’arrêt Delgamuukw est que les Nations doivent revendiquer une occupation exclusive du territoire. Or, les territoires des différentes Nations se superposaient souvent les uns aux autres, de telle sorte que la conception européenne des frontières ne faisait guère de sens. Enfin, l’arrêt Delgamuukw n’accorde pas la protection constitutionnelle aux titres considérés, avant 1982, comme « éteints » aux yeux de la loi canadienne. C’est-à-dire que seuls les espaces laissés vacants (non-exploités) par la Couronne ou par des tiers peuvent être revendiqués.

Aujourd’hui, en l’absence de définition claire dans la constitution, la question des droits Autochtones demeure ouverte et évolue au fil des décisions rendues par la Cour suprême.

Plus ça change, plus c’est pareil

En 2000, après 25 ans de négociations dans le sillage de l’affaire Calder, les Nisga’a et la soi-disant Colombie-Britannique ont ratifié une entente conférant l’autonomie gouvernementale à la Nation et le contrôle de 2 000 km2 de ses territoires traditionnels. Il s’agit du premier traité moderne signé dans la province. Les terres de la réserve ont ainsi été rétrocédées aux Nisga’a en tant que propriété collective et placées sous la gouverne du Nisga’a Lisims, l'autorité centrale de la Nation [12]. Puis, en 2013, la Nation Nisga’a est devenue la seule Première Nation du pays à privatiser ses terres, permettant dès lors à ses membres d’acheter des terrains sur son territoire. En ce qui touche au sujet du présent journal, il faut surtout retenir que les Nisga’a sont co-propriétaires du terminal maritime de Ksi Lisims destiné à l’exportation de gaz naturel vers l’Asie. C’est là que doit aboutir le gazoduc PRGT, la Nation Nisga’a et la compagnie texane Western LNG étant partenaires dans le projet. Même si des voix dissidentes s’élèvent parmi les Nisga’a, il est difficile de ne pas être cynique et de voir, dans ces derniers développements, l’aboutissement des efforts successifs des gouvernements coloniaux pour en finir avec l'exceptionnalité Autochtone et libérer la voie pour les industries extractives.

Au soi-disant Québec, c'est la Convention de la Baie-James, à laquelle ont pris part les Eeyouch, les Naskapi et les Inuit·e·s, qui a fait office de premier traité moderne. Il aura fallu une action en justice contre le gouvernement provincial (le jugement Malouf de 1973) afin de parvenir à interrompre les travaux de construction du complexe hydroélectrique La Grande et forcer la tenue de négociations. En outre, depuis quatre décennies, les Inuit·e·s (lire l’encadré Les conseils de bande par opposition aux Chef·fe·s héréditaires) d’Essipit, de Mashteuiatsh et Nutashkuan sont en négociation avec les deux paliers de gouvernement afin de définir leurs droits territoriaux, une entente connue sous le nom de « Traité de Petapan ». On ne sait pas exactement ce qu'elle contient, car les discussions sont tenues à huis clos, mais tout porte à croire que l’objectif de l’État est d’en finir avec le titre Autochtone ou du moins de le suspendre. Pour le collectif Mashk Assi, qui se mobilise contre le traité et la mainmise des conseils de bande sur la politique locale, « l’autonomie gouvernementale » et les promesses de « cogestion » servent de façade à l’entreprise de dépossession de l’État canadien, dont l’objectif, demeure encore et toujours, de garantir l’accès au territoire et l’exploitation des « ressources naturelles », ce qui nécessite d’effacer la souveraineté Autochtone. Les gradien·ne·s et ainé·e·s sont catégoriques : « En droit Innu, la terre est inaliénable et constitue un legs pour les générations futures. » La signature du traité entraînerait, qui plus est, la « municipalisation » des réserves innues et consoliderait l’autorité des conseils de bande (un mode de gouvernance imposé par le fédéral) aux dépens des structures politiques traditionnelles que tente de revaloriser le collectif.

Les mêmes débats animent les communautés autochtones ailleurs au Canada. Les Premières Nations de Tsawwassen et Maa-nulth ont aussi conclu des ententes avec le gouvernement britanno-colombien dans les deux dernières décennies. Les Gixtsan sont quant à eux toujours en négociation avec la province. Le nouveau chapitre de résistance qui s’ouvre avec la lutte contre le PRGT rappelle que sans la construction d’un rapport de force par les militant·e·s Autochtones, ces négociations sont bien souvent à l’avantage de l’État qui, par le fait même, travestit sa nature coloniale sous le couvert de la réconciliation et du partenariat. Quant au système de justice canadien, lorsqu’il a dévié du statu quo, il a toujours su préserver les intérêts de l’État, que ce soit en réduisant les revendications politiques des Autochtones à des questions d’intérêts fonciers ou en introduisant différentes conditions qui permettent aux entreprises et aux gouvernements de continuer leur business as usual. Faut-il encore faire la preuve que les processus de « consultations » et autres compromis ne servent qu’à ceux qui exploitent le territoire. Devant l’insuffisance des stratégies juridiques, probablement ne faut-il compter que sur nos propres moyens?

[1] Qui ne fait l’objet d’aucune restriction, qui exclut tout partage et qui ne s’éteint pas par l’effet du temps.

[2] Ce qui fait dire à Mailhot et Vincent que « le lien à la terre est donc conçu comme l’un des aspects des relations de pouvoir et de contrôle qui existent dans l’univers [p. ex. entre les Maîtres des animaux et les espèces qu’ils contrôlent, entre un patron et ses employés]. Il s’agit d’un donc d’un concept politique […] [qui] correspond, non pas à notre concept de propriété, mais à celui de souveraineté. ». Cette précision est importante, car elle rappelle le droit des Innu·e·s sur leur territoire, le Nitassinan. Cependant, ce qu’il faut retenir est que les concepts juridiques occidentaux échouent habituellement à décrire la nature des liens entre les Autochtones et leur territoire.

[3] Au contraire, le droit canadien d’héritage libéral accorde aux pleins-propriétaires trois prérogatives : 1) l’usus, le droit d’user de la chose selon sa convenance (dans le respect de la loi); 2) le fructus, le droit de jouir de la chose, c’est-à-dire d’en tirer des revenus; et 3) l’abusus, le droit de disposer de la chose, en la vendant, en la donnant, en la transformant, voire en la détruisant.

[4] Comme l’explique Overstall, la parenté Gitxsan peut être comprise comme un système permettant d’ordonner, d’interpréter le monde et donc d’entrer en relation avec lui. Il s’agit, au même titre que la science, d’un mode de connaissances. C’est cette rationalité des systèmes de parenté qui lui permet de servir de fondement aux rapports juridiques au sein de la nation.

[5] Greer souligne que ce processus est concomitant avec le développement de l’État : les cours de justice et les gouvernements créent et administrent les titres de propriété tandis que ces nouveaux rapports de propriété appellent la création de cours et de gouvernements.

[6] En droit privé, le terme « fiduciaire » désigne une personne responsable de la garde et de la gestion d’un bien appartenant à une autre personne. Sur la base notamment de la Loi sur les Indiens (dont on connaît le paternalisme), la Cour suprême a décrété que la Couronne possède une « obligation de fiduciaire » envers les Autochtones et les terres qui lui ont été « cédées ». C’est-à-dire que dans le droit canadien, les Autochtones sont considérés comme les « pupilles » de l’État. Une des façons dont ce dernier « veille » sur les Autochtones est en leur octroyant des droits de résidence sur ses terres, à savoir dans les réserves. Le langage juridique abonde de ce genre de concepts farfelus qui camouflent la nature coloniale du rapport entre les Autochtones et l’État canadien.

[7] Pour une discussion plus approfondie des parallèles entre l’accumulation primitive en Europe et en Amérique, voir l’introduction de Peau rouge, masques blancs de Glen S. Coulthard et l’article de W. C. Roberts « What Was Primitive Accumulation: Reconstructing the Origins of a Critical Concept » dans le European Journal of Political Theory (2020).

[8] C’est la Commission Bagot (1884) qui recommanda de permettre aux Autochtones de prendre part au marché foncier. L’idée sous-jacente était que la propriété collective freinait le développement d’un esprit d’entreprise et du sens de la responsabilité, car l’on chérirait d’autant plus ce qui nous appartient individuellement. On voit aujourd’hui, à quel point cette conception est erronée.

[9] Les Nisga’a vivent dans la vallée de la rivière Nass, au nord-ouest de la soi-disant Colombie-Britannique, un territoire qui chevauche d’ailleurs celui des Gitxsan. Les deux Nations partagent de nombreuses traditions et leurs langues sont étroitement liées.

[10] Entre autres lors de l’Affaire Van de Peet (1996) qui fut critiquée pour sa définition étroite (pour ne pas dire passéiste) des droits Autochtones, limités aux manifestations culturelles antérieures au contact avec les Européens : « pour constituer un droit ancestral, une activité doit être un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante d’une culture distincte du groupe Autochtone se prévalant du droit en question », lit-on dans l’arrêt de la Cour suprême.

[11] Delgamuukw est un des noms transmis de génération en génération et qui reviennent aux chefs héréditaires Gitxsan. Trois chefs différents ont porté ce nom pendant les 13 années que le procès a duré. Lorsque la demande a été déposée, Albert Tait était Delgamuukw. Lorsqu'il est décédé, Ken Muldoe a pris la relève. C’est lui qui était le chef héréditaire lorsqu’a débuté le procès initial en 1987. Après le décès de Ken, Earl Muldoe a porté le nom jusqu'à l'aboutissement des procédures en Cour suprême.

[12] Ces terres, qui n’incluent pas l’entièreté du territoire ancestral (et dont les limites sont contestées par les Gitanyow), sont détenues par les Nisga’a en « fief simple », une catégorie de la common law qui a évidement très peu à voir avec le rapport traditionnel au territoire. Ce statut de propriétaire implique également que les gouvernements fédéral et provincial conservent une certaine autorité juridique. Par exemple, il revient toujours au fédéral de délivrer ou non les autorisations environnementales pour la construction d’infrastructures comme celle du terminal gazier de Ksi Lisims.

Pour ceusses qui souhaiteraient aller plus loin, voici quelques suggestions de textes qui ont servi à documenter cet article :

Les livres Peau rouge, masques blancs. Contre la politique coloniale de la reconnaissance de G. S. Coulthard (2018) et Property and Dispossession. Natives, Empires and Land in Early Modern North America d’A. Greer, (2018).

Pour des textes plus courts, voir : « Property’ and Aboriginal Land Claims in the Canadian Subarctic: Some Theoretical Considerations » de P. Nadasdy (2002), « Le discours montagnais sur le territoire » de J. Mailhot et S. Vincent (1980), « Encountering the Spirit in the Land:‘Property’in a Kinship-Based Legal Order. » de R. Overstall (2005) et « Colonial reading of recent jurisprudence: Sparrow, Delgamuukw and Haida nation » de G. Christie (2005)

De nombreux articles de l’Encyclopédie canadienne (une encyclopédie bilingue et accessible en ligne) ont également été d’une aide précieuse. Les enjeux Autochtones sont très bien couverts par l’encyclopédie, on recommande!